由布朗运动场景分析得出的结论水体颗粒不止会处于随机运动状态,还会产生场涡与旋涡运动,可以考查热力学第二定律的问题所在。

热力学第二定律又叫熵增定律。“熵”的通俗理解就是“混乱程度”,是衡量一个系统中事物混乱程度的一个指标。熵增是热力学中的一个基本概念,描述了一个孤立系统的自然发展方向,即随着时间的推移,系统能量分布更均匀、更无序的方向演化,这就是熵增的原理。这是因为孤立系统中的分子在不断地进行着无规则的热运动,这些分子会不断地碰撞和相互作用,导致系统内部状态逐渐变得混乱和无序。

热力学第二定律有好多表述形式,有大略是一个孤立的系统中熵会增加到最大化,从而出现热寂的状态;有说能量低的不能传导给能量高的。人们常拿一杯冷水与一杯热水作案例,说没有其它外加条件参与,冷水不会自发地将热量传导给热水,也即只能是热水的热量传导给冷水;并由此推导出宇宙最终的归宿就是热寂这么一个永远无法检验的判定。已经在“均鸿状态”小节描绘这种均鸿与热寂状态只是观察者的感觉,并不客观。本小节作一个详细分析,来论述为何热寂会是一个错误的判定。

按宇宙大爆炸之说,宇宙年龄有几百亿年了,宇宙膨胀到现代都没有出现热寂状态,那又如何证明一百亿后或一千亿年后会出现热寂,又如何来论述在未来某个时刻点宇宙处于热寂状态?其实星系、星球、生命体、有形物质、等等的稳定存在百亿年以上,无不在说明“熵增是宇宙唯一演进方向”是错的。除了不存在孤立系统之外,熵增的现象只是热力学根据热传导这一现象而总结出来的定律,本质只是经验之谈,在于热传导除了被观察到的线性传导之外,还有周行传导没有被观察到,从而让熵增定律出错。按笔者的宇宙无始无终的理解,宇宙更不会出现热寂永夜的状态。因此这种热寂之说,纯粹是热力学创建者根据有限的认知幻想出来的场景,极不客观也无法证实。自然,这样粗略的反驳不是科学态度,这里笔者可以解析热力学第二定律的问题所在,以科学地否定这一并不客观的定律。

热力学第二定律的前提是建立在一个叫“孤立系统”的概念之上。孤立系统一般指绝对不与外界产生任何物质、能量及信息交流的封闭系统。人们常拿一杯热水放在房间里,温度会自然下降来说明这杯水作为一个“孤立系统”,其温度自然下降,就是熵增的体现,从而表明热力学第二定律得到证明或直观认识。

在“盘古开天”章节否定了宇宙大爆炸理论,描绘客观的宇宙无内无外,无大无小,可知宇宙中的万物都不是一个孤立的系统。宇宙中的万物是相互联系相互作用的,没有哪个系统或事物是完全隔绝于其它系统或事物之外,可知这“孤立系统”,本身只是一个理想模型。这是一个与质点、刚体、绝对零度等等一样抽象性质的概念,纯粹是热力学创建者想象出来的系统的一个极致状态,本身不存在于客观宇宙里,只存在于人的意识里,当然也是一种幻觉。热力学创建者如此拿一个理想模型去套用与研究客观宇宙的事物发展变化,就会产生分析失真的情况,并不能正确指导实践生产与理解万物现象。这与牛顿第一定律也是空想出没有受力后物体处于静止或匀速状态一样,都是一种脱离实践的理论构建,从而出错。真正的理论构建必须从实践中来,回实践中去,而不是想象一种不存在的状态,并要求实践去迎合想象的状态这么一个本末倒置的过程。科学界的物理学研究,最大问题之一,是用理想模型来研究——数学是理想模型的简约形式,假设则是理想模型的另类表达,导致理论值出错并与现实脱节,进而不能指导生产,这是物理学走上歧路的重要原因之一。

同时,当说一个系统是孤立系统时,本质是观察者处在这个系统之外,定性定义这个系统为孤立系统。所谓孤立系统,也只是观察者定义下的孤立系统,而不是说宇宙中存在这么一个绝对的,不可解析也不被观察者知晓的,及不与外界产生任何物质能量信息交流的系统。而当观察者能定性定义一个系统为孤立系统时,这个系统其实就已经不再孤立了,因为观察者能考查这个系统的方方面面,这一考查运动,必存在能量与信息交流而让系统不可能处于绝对的封闭与孤立状态。

象热力学第二定律最喜欢的以一杯热水放在房间里会自然冷却到室温的例子,以来说明孤立系统会出现熵增结果。在这个热水降温的例子里,这杯热水恰恰不是孤立系统而是开放系统,与周边的空气存在热量交换,它才会自然冷却到室温。若这杯热水若真是孤立系统,那么它反而不会冷却,而是会保持恒温,就如放在一个极好隔热效果的保温杯子里一样。因此这个热水杯例子是根本不能作为例子,来说明孤立系统的熵增问题的。

这是热力学第二定律的问题之一:不存在孤立系统,从而让这一定律的描绘成为空中楼阁。

对一个系统来说,就算有观察者定性定义一个系统为绝对封闭的孤立系统,但这一系统内部的万事万物,是相互开放的。象一个完全封闭的房间,房间内的家具、空气是相互有能量传递的。象一个极度内向封闭的人,其身体的细胞、器官之间,都是相互相通的。象一个完全封闭的国家,其内部的人员之间物资之间的流通都是相互开放的。因此就算假设一个绝对的孤立系统存在,其内部因素之间的相互开放交流,仍会导致这一孤立系统产生形态上的变化。这变化过程导向的最终结果,也不是热力学第二定律描绘的必然是熵增过程与热寂状态。

假设这样绝对的封闭的孤立系统真存在,又如何理解孤立系统内部的各因素单元的变化过程对整个系统结构的影响呢?

一个孤立系统中,其内部众多因素之间存在物质、能量及信息之间的相互交流与传递,一般想象与理解是所有因素单元由于充分交流之后,各自的能量信息水平相同相当,从而表达为系统熵最大化,是为热寂。这也是热力学第二定律的律义宗旨。但这一想象与理解是极片面的。在于热寂本身,就不是一个孤立系统的终极状态,而只是一个孤立系统众多状态中的过渡状态,这源于场涡运动。

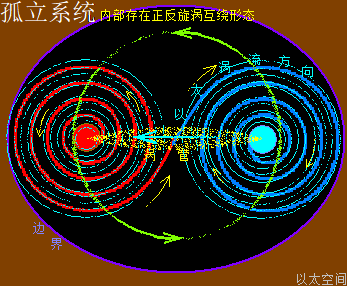

孤立系统中各因素单元在能量与信息传递交流之后,达到热寂状态,但由于系统孤立而让系统内的能量守恒,于是能量就会持续传递下去,进而会出现传递路径偏差现象,即能量与信息交流在传递过程中出现偏差形成螺旋收敛传递形态,表达为场涡运动。场涡再牵引以太形成环流,是为以太旋涡。这以太旋涡又牵引各因素单元按以太涡流的轨道方向运行。这一过程反复影响孤立系统中的每一个因素单元,结果就是整个孤立系统内部形成一个大场涡与大旋涡,从而让热寂这一状态消失,是为熵减。尔后大场涡大旋涡再次在系统内部发生运动与结构溃散,是为熵增。如此熵增与熵减在一个孤立系统中交替轮回出现,表达为周复循环。

以具体一个平静的湖面为例:

湖面平静源于水体空间的水分子均匀分布,是水体熵最大化的描绘,其实水分子之间由于相互碰撞而存在均同运动保持湖水平静的同时,水分子之间的碰撞却由于在相互传导过程存在方向上的偏差,会形成一个圆周形波传递并驱动水分子作圆周运动,无数的水分子圆周运动相互融合,最终会形成一个布满整个水体空间的水漩涡。这个水漩涡又反过来约束水分子之间的碰撞过程,必须按漩涡涡流的方向传导能量。如此整个湖水空间形成一个宏观的漩涡,平静状态由此被破坏。这也是许多湖面、河面,表面看似极平静,底下却有吸人的漩涡的形成机制。这个漩涡也是水分子自组织后的结构形态。

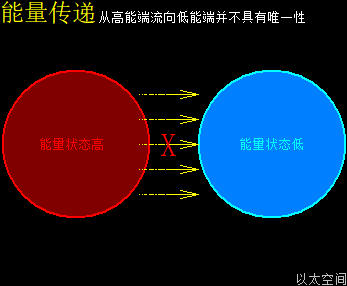

再比如热力学第二定律描绘最多的案子,是一杯冷水与一杯热水放在一起构成孤立系统,说只有热水向冷水传导热量,绝不会出现冷水向热水传导热量的可能,被叫作熵不可逆。先不提现实中的热水与冷水都处于环境中,都是开放系统,只说由上面水旋涡的生成过程可知,冷水由于水分子之间碰撞之后形成水漩涡,水漩涡中心的能量水平会高于冷水水体的平均能量水平,甚至可以达到或超过热水分子的能量平均水平,如此就存在冷水向热水传导热量的可能。当然传导后冷水的平均能量水平会降得更低,而热水的平均能量水平会更高。这一过程,经济有个名词叫马太效应,有钱的更有钱,没钱的更没钱,与温度高的温度会更高,温度低的温度会更低,都是一样的背后运转机制:旋涡运动。

这一孤立系统中物质、能量及信息在旋涡与热寂之间的周复循环过程,也是一个波动过程。只是这系统里波动能量不是发散到系统周边的远外空间,而是滞留在系统内部。因此这里出现的场涡,也是系统内生场涡。如此整个系统内部空间,在运动上表达为场涡生成—场涡解体—热寂—场涡生成—……这么一个无穷无尽的能量反复流转过程,在形态表达为旋涡生成—旋涡解体—热寂—旋涡生成—……,也是反复到无穷无尽。这才是一个孤立系统应有的状态,即成住坏空—成住坏空的周复循环过程,而不是纯一个热寂状态来归纳最终结局。

这一场涡、旋涡—热寂的周复循环,可以很好地解说中国历史上中原王朝更替的的动态变化过程,在于中原王朝由于受四周大海高山阻碍人口物资同外界的交流,有类似孤立系统的环境,从而出现王朝的发展兴盛—崩溃动乱—发展兴盛—……这么一个一治一乱的动态过程。其它如春夏秋冬的季节轮替往复,白天黑夜交替,等等,都是万物成住坏空,又在空之上诞生出新的万物,这么一个生死轮回的过程。如此描绘就非常符合宇宙运转的客观形象,而不是凭空想象的热寂状态。

这是热力学第二定律的问题之二:认识不到孤立系统内部各因素单元能量相互传递可以形成大场涡大旋涡运动,结果会导致系统热寂状态崩溃。

热力学第二定律据称被爱因斯坦认为是科学定律之最,可谓名不符实。

由这“热寂之谬·论热力学第二定律”小节的解析可知,万事万物,除了不会处于孤立系统之外,还会出现周复循环的状态变化。因此可以归纳出以太观下的万物变化的热力学第二定律:

宙中万事万物皆处于开放之中,不存在绝对孤立状态。对处于相对孤立态的系统,其状态变化存在周复循环的轮回过程。