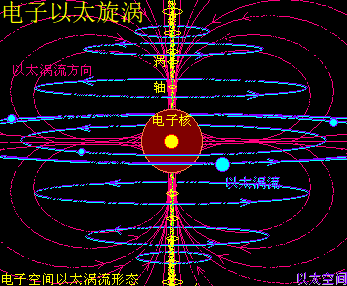

电子空间,与原子空间一样,是一个超微观以太旋涡。电子以太旋涡的中心,存在一个电子核。电子核之于电子以太旋涡,就如地球之于地球以太旋涡。电子核的成分,仍是更超微观以太旋涡的堆积体。电子核也存在一个内核,称为电子内核。电子内核产生振动波发散与赤道面以太喷流,驱动电子核周边空间的以太作旋涡运动,并推动电子核作自转运动。

现代科学的粒子物理理论里,将电子当成一个基本粒子来看待,却无法描绘其空间结构,无法说明电子带电荷的根源,将实验室观察到的电子质子的电荷、自旋、质量等现象,当成这些粒子的天然属性,并制造一个叫“内禀”的词来总结这些属性是其内在的固有的,然后用“对称性”来解说这些内禀属性存在的原因,诸如说“质量和自旋起源于洛伦兹对称性,电荷和其它作用力的荷起源于规范对称性”。这其实是搞浆糊的风格,在于这种所谓“对称性”导致内禀的物质作用过程无法直观描绘,似乎是凭空、变魔术似的“就这样子”产生了,没有丝毫可理解的意义,结果只剩下文字与符号的堆砌。这其实也是一种无奈的体现,根源在于原子电子的时空尺度过于细微,无法借用最精密的仪器来直观解析这些粒子现象的物质作用机制,然后在错误的经典粒子模型下,任由相关领域的科学家创造新名词来糊弄不愿深究的人们。这种胡编乱造的风格,是非常不科学的。

认识到电子以太旋涡的存在,这些内禀属性的内在物质作用机制是非常简单明了的:

电子以太旋涡的流动力场被仪器探测到,就是电荷。电子以太旋涡的整体流转即为电子自旋,并由于仪器精度的原因被量子化。电子以太旋涡在磁场、电场中的偏向,表达为力的作用,被换算成惯性质量。这就是电子等“基本粒子”的内禀属性的内在物质作用机制。

上一小节:以太旋涡论下的新原子模型<<<<<<

下一小节:电荷本质一·电荷<<<<<<